Autres membres de la famille des Apiacées (Ombellifères)

Angélique archangélique | Angélique des bois | Berce | Carotte sauvage | Cerfeuil sauvage | Ciguë (grande) | Ciguë (petite) | Criste marine | Echinophore épineuse | Égopode podagraire | Maceron | Panais | Panicaut champêtre | Panicaut maritime | Sanicle d'Europe |

| Famille | Type | Durée de vie | Taille | Milieu | Floraison |

|---|---|---|---|---|---|

| Apiacées (Ombellifères) | plante herbacée | bisannuelle | 1 à 2 m. | bord de chemin | juin à juillet |

Attention cette plante imposante mérite notre respect, voir un respect lointain, tant elle est dangereuse. L'absorption de ses feuilles ou de ses graines peut entraîner la mort par paralysie respiratoire. La ciguë était le poison donné aux condamnés à mort dans la Grèce antique. Une de ses plus célèbres victimes fut Socrate.

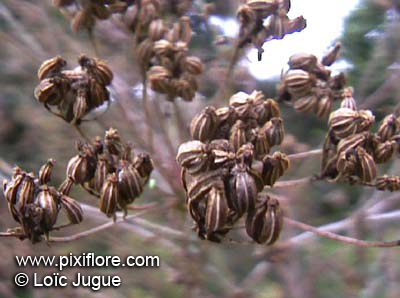

Plante herbacée. Ombellifère commune de grande taille, dont la tige striée est maculée de pourpre. Les feuilles sont très découpées, vert glauque. Les fruits sont ovoïdes et côtelés. Sous les ombelles se trouvent de petites bractées. Son odeur est nauséabonde, on la compare à celle de l'urine de chat. Risque de confusion possible avec deux autres Ombellifères de grande taille, l’angélique et la berce. -L'angélique a une tige ronde, lisse mais non striée, son feuillage est moins découpé et son odeur, au froissement des feuilles, est très agréable. -La Berce, quant à elle, a une tige très cannelée, couverte de poils durs et ses feuilles sont très larges.

A dose infinitésimale servait d'analgésique et de calmant. A dose plus forte l'ingestion des graines ou des feuilles est mortelle.

Partie utilisée : le fruit essentiellement ,grisâtre et d’odeur désagréable ; parfois les feuilles (action moins régulière). Action : toxique (par la présence d’ alcaloïdes dont la conine ou conicine) qui paralyse les muscles respiratoires. A doses thérapeutiques, la ciguë est analgésique par son action sur le nerf pneumogastrique et les terminaisons des nerfs sensitifs . Utilisation : pas de façon courante en raison de sa toxicité. Aurait été utilisée pour calmer certaines toux (par son action sur le pneumogastrique) en poudre de semences ou extrait alcoolique (cod.1937) en usage externe ou interne contre certaines névralgies et douleurs aiguës en pommade, emplâtre (selon Leclerc). La ciguë est utilisée dans quelques spécialités et en homéopathie ; existe en teinture mère que l 'on peut employer diluée en application locale pour son action analgésique. NB. Les feuilles de ciguë font partie des Espèces narcotiques (cod. 1866)

La ciguë a été de tout temps utilisée par les empoisonneurs.

Dans Macbeth de Shakespeare, les sorcières se servent de l'hemlock (nom anglais de la ciguë) pour fabriquer leur sinistre breuvage.

Fleur : Les fleurs mâles et femelles en sont en ombelles séparées. La base de l'ombelle possède de très courtes bractées.

Couleur : blanc

Fruit : Diakènes côtelés (10 côtes à bord crénelé, à la façon d'une roue dentelée. Fournier p403), ovoïdes.

Feuille: Les feuilles sont grandes et très divisées, vert glauque ; leur pétiole est creux.

Partie souterraine: Grosse racine pivotante.

Français : Ciguë de Socrate, mort aux oies

Nom anglais : Hemlock

Nom allemand : Schierling

Nom italien : Cicuta

Nom espagnol : Cicuto mayor

Etymologie : Conium, mot latin issu du grec Kôneïum, désignant la ciguë. Maculatum, mot latin voulant dire maculé. Ce qui évoque le fait que la tige soit parfois tachetée de pourpre.

Origine : Europe, Asie, Afrique du Nord, Nouvelle zélande